八戸市立市民病院

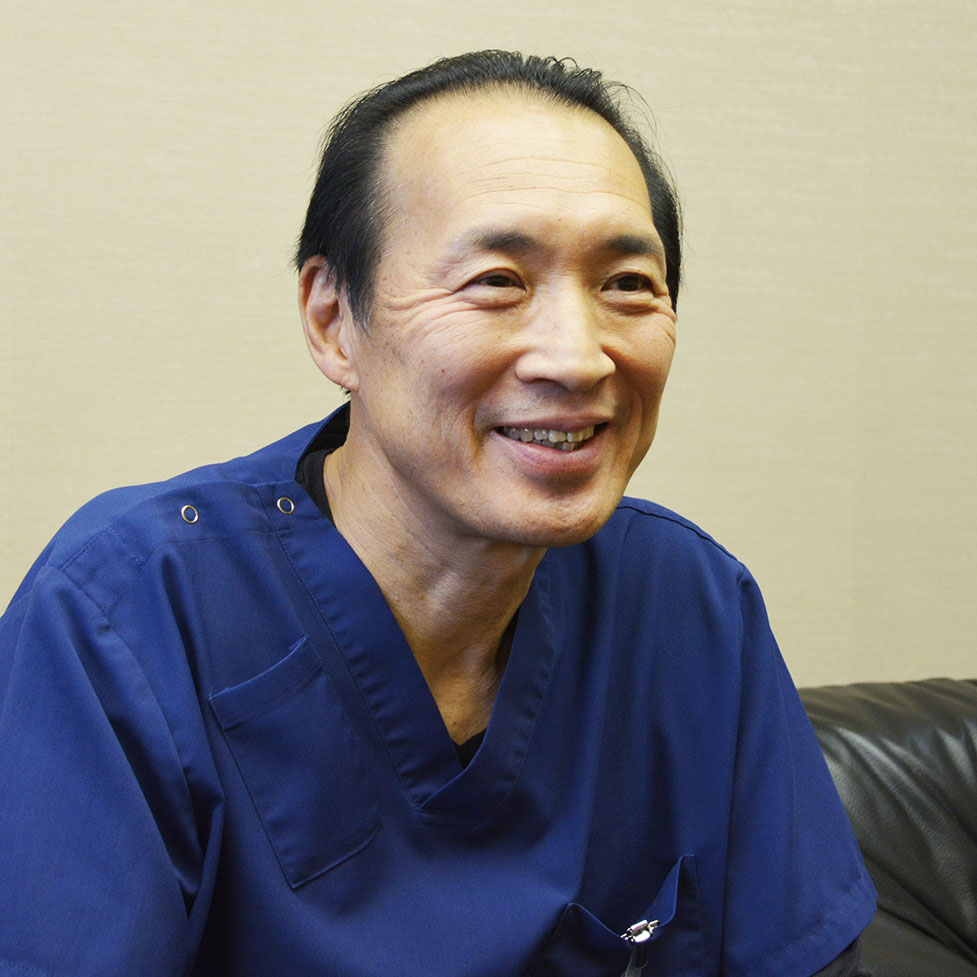

今 明秀 院長(こん・あきひで)

1983年自治医科大学卒業。

倉石村国保診療所所長、青森県立中央病院救命救急センター外科、

川口市立医療センター救命救急センター、八戸市立市民病院救命救急センター所長などを経て、

2017年から現職。

ドクターヘリやドクターカーを導入し、地域の急性期医療に大きく貢献している八戸市立市民病院。その救急システムをほぼ1人で構想し、実際に立ち上げたのが今明秀氏だ。現在は院長として、救急医療だけでなく地域の人口減少問題なども念頭に置きながら、魅力ある病院づくりに取り組んでいる。

―ドクターヘリを導入した経緯について教えてください。

私はへき地医療を充実させたいと考え、2004年、当時当院唯一の救急専従医として赴任しました。それ以前、当院の救命救急センターは医療体制が十分に整っておらず、青森県全体でも同じような状態でした。何かあっても「仕方ない」と諦めることが多かったのです。私はそのような状況を解決したいと思い、ドクターヘリを導入するための活動を開始しました。