大分大学医学部 呼吸器・感染症内科学講座 門田淳一

前列中央が門田淳一教授。向かって左隣が平松和史准教授、梅木健二助教。向かって右隣が時松一成講師、安東優講師。後方の中央から向かって左後ろが鳥羽聡史助教。ほかは医員と大学院生。右後ろ2人は初期臨床研修医。(左上切り込み写真は研究を主に行った大学院生、小宮幸作)

日本化学療法学会総会で大会長

6月18日から20日まで福岡市中央区地行浜のヒルトン福岡で、第88回日本感染症学会学術講演会と第62回日本化学療法学会総会の合同学会が開催され、門田教授は日本化学療法学会総会の大会長を務めた。テーマは「感染症と化学療法―変貌する新時代への架け橋」。学会の様子は次号に掲載する予定。

日本感染症学会学術講演会の学会長は安川正貴愛媛大学大学院医学系研究科血液・免疫・感染症内科学教授が務めた。

緒言

およそ4 人に1 人が65 歳以上である超高齢社会の我が国において、高齢者の肺炎は最も頻繁に遭遇する疾患の一つである。我が国の死因の第3位は肺炎であるが、そのうち約96%は65 歳以上の高齢者が占めている。高齢者の肺炎はその殆どが誤嚥性肺炎とされているが、我が国では繰り返す誤嚥性肺炎は人生の終末期に起こる避けることのできない病態であるという認識が未だ不足している。すなわち人はいずれ死を迎えるものであり、抗菌薬を中心とする積極的な治療をどこまで行うかなど、社会全体での倫理的側面を交えた誤嚥性肺炎を取り巻く議論が十分でない。我々はこのような問題を正面から捉え高齢者肺炎を取り巻く諸問題を解決すべく、ここ数年来臨床研究を遂行しエビデンスを構築してきた。ここではそれらを中心に諸外国の報告などを踏まえて我々の考え方を紹介し、我が国の高齢者医療の取り組み方を論じたい。

誤嚥性肺炎とは何か?

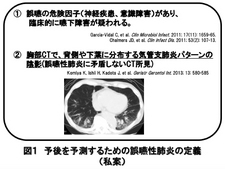

誤嚥性肺炎は「嚥下障害を有する者に生じた肺炎」と一般的に定義される。しかし高齢者では、覚醒時には通常の食事で目に見える誤嚥がなくても、睡眠中には口腔内分泌物の不顕性誤嚥によって肺炎を起こす場合があることを認識する必要がある。すなわち目に見える嚥下障害の有無で分類できるものでなく、加齢による嚥下機能低下という避けることのできない顕性から不顕性の嚥下障害までの連続する状況下で肺炎は起こる。実臨床で嚥下障害を評価する検査法には嚥下造影検査とsimple swallowingprovocation test があるが、前者は顕性誤嚥の有無を中心に評価するのに対し、後者は不顕性誤嚥を評価していることに留意する必要がある。すなわち、前者のみの検査では睡眠中の不顕性誤嚥が原因となる誤嚥性肺炎は診断できないことから、誤嚥性肺炎を想定した嚥下機能の評価としてはこの両者を組み合わせることが必要である。しかし、これらの検査で異常があっても、その時点で肺炎が生じていなければ、つまり胸部画像で異常陰影がなければ誤嚥性肺炎と診断することはできない。そこで我々は、脳血管疾患後遺症などの神経疾患や意識障害患者で、誤嚥のリスクを有している患者に嚥下造影検査を施行し、嚥下機能低下を明らかに有していることを確認した肺炎患者の胸部CT を解析したところ、日常生活活動が低下するほど、すなわち寝たきりに近づくほど背側に分布する気管支肺炎パターンが存在することを明らかにした。そこで、誤嚥のリスクを有し(臨床的に嚥下機能低下が疑われる集団)、胸部CT 上背側の陰影が存在する肺炎患者637 名を対象に生命予後に関する臨床研究を行った。その結果、誤嚥のリスク、あるいは胸部CT で背側に陰影が存在している、のそれぞれ単独でも生命予後不良因子となるが、この両者を併せ持つとさらに予後が悪いことが明らかとなり、耐性菌に対する適正な抗菌薬療法では予後の改善は得られないことを示した。すなわち、誤嚥性肺炎の正確な診断は困難であるが、生命予後の観点からみると誤嚥性肺炎の定義は、1)臨床的に嚥下機能低下が疑われ、2)胸部CT で背側に分布する重力方向の陰影を呈する患者群(図1)としたほうがより有用であり、積極的な治療を行っても予後の改善が望めない終末期の誤嚥性肺炎を区別するツールとして利用できる可能性がある。

高齢者の肺炎診療におけるoutcome の問題点

高齢者では喀痰の喀出が難しく原因菌の同定が困難なことも多いが、抗菌薬療法をする上では、通常の市中肺炎の原因菌である肺炎球菌やインフルエンザ菌に加えて誤嚥を考慮して口腔内連鎖球菌、嫌気性菌や腸管内常在菌を考慮する必要がある。また、緑膿菌やMRSA などの耐性菌も高齢者肺炎の患者ではしばしば検出されるため、これらの菌をカバーするために広域の抗菌薬による治療が推奨されることが多い。しかし一方では耐性菌に対する不適切な抗菌薬使用は患者の生命予後に影響せず、むしろ誤嚥といった宿主因子が最も予後に影響するとされている。すなわち耐性菌が分離されたとしても原因菌とはみなせない場合も多く、必ずしも当初から広域抗菌薬で治療する必要はないことになる。

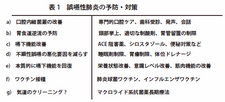

それではどういう高齢者肺炎患者群において積極的な抗菌薬治療が必要であり、outcome としての抗菌薬の評価を短期の治療効果、あるいは生命予後のどちらにすれば良いのか?これこそが高齢者肺炎を診療する上での大きな問題点であるが、現時点では明確なエビデンスはない。高齢者肺炎の中には、日常生活活動が良好で元気な高齢者に発症する市中肺炎も存在し、特に健常な高齢者に発症する肺炎球菌性肺炎などでは急速に重症化することも多いため、市中肺炎に準じて積極的な治療を行うことが必要であろう。しかし、終末期の繰り返す誤嚥性肺炎やその中間に位置するような肺炎(抽象的な捉え方だが)においては患者自身のリビングウイルや患者家族および患者を日常からよく知る主治医の意見を参考に、生活の質を考慮しながら積極的な介入をするのかどうか治療方針を決定することが重要となる。米国においては、認知症を持つ高齢者肺炎では入院して抗菌薬治療を行うと予後は改善するものの、入院に伴う生活の質(QOL)の低下が著しく苦痛の方が強いとされている。従って、高齢者の入院つまりQOL の低下を避ける意味では、肺炎を起こさないように誤嚥に対する予防策を講じることが必須である。誤嚥性肺炎の原因は気道の上流にある咽喉頭部であるため、そこからの常在菌の気道への落下を止めない限り、適切な抗菌薬を選択し一過性の有効性は得られても肺炎を繰り返すため、長期的な臨床上の治療効果は望めない。誤嚥のリスクを有する患者は肺炎を繰り返し、長期の生命予後も不良になることが明らかとなっている。予防戦略(表1)としては、専門的口腔ケアを中心にangiotensin converting enzyme(ACE) 阻害薬などの薬物療法や肺炎球菌ワクチンとインフルエンザワクチンの併用接種などが挙げられる。また最近我々は、マクロライド系抗菌薬の長期療法が繰り返す肺炎の罹患頻度を減少させうることを明らかにしている。

高齢者肺炎診療における倫理上の問題点

高齢者における誤嚥性肺炎は生理的な加齢に伴う一病態であり、肺炎という疾患単位ではなく人生の終末期における老衰として捉えることができるが、我々の医師に対するアンケート結果をみても多くの臨床医がそう捉えている。そのため、超高齢者におこる誤嚥性肺炎は呼吸器内科医のみが対峙する専門領域ではなく、超高齢者を扱う実地臨床医すべてが正面から向き合うべき疾患としての認識が必要である。我々の研究や欧米の研究から、誤嚥性肺炎の生命予後に影響するリスク因子は、抗菌薬による治療失敗ではなく血清アルブミン値の低下など、宿主の低栄養状態が大きく関与している。従って宿主の栄養状態の改善が高齢者肺炎の生命予後改善には重要である。

我が国では経口摂取が不能になった場合に、胃瘻を含む経管栄養法が広く普及しているが、今日の高齢社会を迎えた主要先進国ではその是非をめぐって広く議論されており、欧米では早くから見直しが行われている問題である。胃瘻造設、percutaneous endoscopic gastrostomy(PEG) は当初小児における食道狭窄などに一時的に行われる処置であったが、その手技の簡便さから高齢者における易誤嚥状態にも適応されるようになった。このような経管栄養は検査値や体重が改善するため経口摂取の代替としての有用性は指摘されているものの、むしろ嘔吐や誤嚥を繰り返して不顕性誤嚥を増加させ肺炎の罹患頻度を増加させるとともに耐性菌を保有するリスクも高くなるなど、ADL やQOL は改善しない。これまでの多くの臨床研究からも認知症患者などへの経管栄養の有用性は証明されていない。

PEG 後の平均余命は国内外からの報告では約7 か月半とされているが、我々の研究からPEGを行わず末梢からの点滴による補液のみではその余命は約1 か月半であった。また重度の嚥下障害がある高齢者肺炎患者で経管栄養を望まず嚥下リハビリをしながら経口摂取を継続した群の死亡率は、約1年半の観察期間中55%であり、経口摂取を中止した群の100%に対して予後は良好で、観察期間中死亡した両群の患者間の比較においてもその余命は前者の約4 か月に対して後者は約2 か月と前者において約2 か月の延命効果があり、前者の半数の患者は観察期間終了後も生存していた。これらの研究は同じ集団での比較ではなく、また無作為化比較試験ではないため直接の比較は難しいものの、PEG は繰り返す誤嚥性肺炎などの様々な合併症によるQOL の低下など、1 年半の観察期間後も生存した患者を除いた経口摂取継続群に比べて約3か月程度の延命以外には改善が望めそうにない。また当科の研究から、高齢者肺炎で入院中に経管栄養を継続あるいは導入することは、多変量解析の結果、予期しない窒息による突然死の独立したリスク因子(オッズ比: 8.2)になることも分かっている。このような結果を踏まえれば、経管栄養か経口摂取の積極的な継続か、言い換えれば延命のみか人としてのQOL を目指すのか、個人や家族の価値観や倫理観にもよるが、終末期医療における栄養法の是非については今後議論を要する大きな課題である。

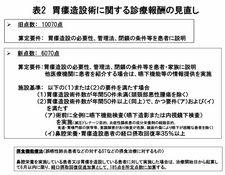

我が国ではPEG が保険適用であり、欧米に比べて人生の終末期を論じる機運が熟していないことも影響しているのか世界中のPEG の殆どが日本で行われている。我々のアンケート調査でも半数は事前の意思決定を拒み、約25%が家族の意向に一任すると考えており、自分自身で決定する意思表示に乏しいのが現状である。一方では、本アンケートからPEG 後の高齢者に多く接している医療従事者ほど、自分への経管栄養は望まないという調査結果も得られていることから、超高齢社会を迎えたわが国において自らの事前の意思表示(リビングウイル)は今後必要になると思われる。平成26 年度の診療報酬改訂において「胃瘻造設」に関して見直しが行われ、保険点数の抑制と施設基準が厳しくなり、経口摂取回復率の設定や経口摂取回復促進加算が設けられたことから(表2)、今後はPEG が抑制され、より経口摂取促進の方向に向かうのではないかと期待される。

おわりに

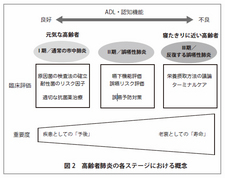

高齢者肺炎の診療は、我が国の医療・介護の中で重要な位置づけにあり、高齢者の日常生活活動性などの宿主因子を十分把握し、家庭及び社会的環境に配慮しながら、各ステージに応じた診療をすべきである(図2)。ますます進む我が国の高齢化の中で、医療従事者側はこのような十分な知識・情報を持った上で柔軟かつ適切なインフォームドコンセントを患者や家族に行う必要があり、一方で自分自身においてはいずれ迫られる決断をどのように事前に検討しておくべきか、法の整備を含め多職種の議論が急務である。